我院牟相宇/赵文婧团队在可拮抗耐药菌的抗菌肽研究领域取得重要进展

近日,我院牟相宇/赵文婧团队在可拮抗耐药菌的抗菌肽研究领域取得重要进展,相关成果以题为“Synthetic peptides that form nanostructured micelles have potent antibiotic and anti-biofilm activity against polymicrobial infections”的研究论文发表在综合性学术期刊Proceedings of the National Academy of Sciences上。

抗生素耐药问题是当今全球面临的重大医疗挑战,COVID-19的流行使抗生素耐药问题进一步加剧,因此迫切需要研发新型抗菌药物。天然抗菌肽是由基因编码的具有抗菌活性的多肽,合成抗菌肽是由人工理性设计序列并通过化学或生物合成而得到的一类抗菌肽;上述两种类型的抗菌肽均是抗生素替代品的热门候选。

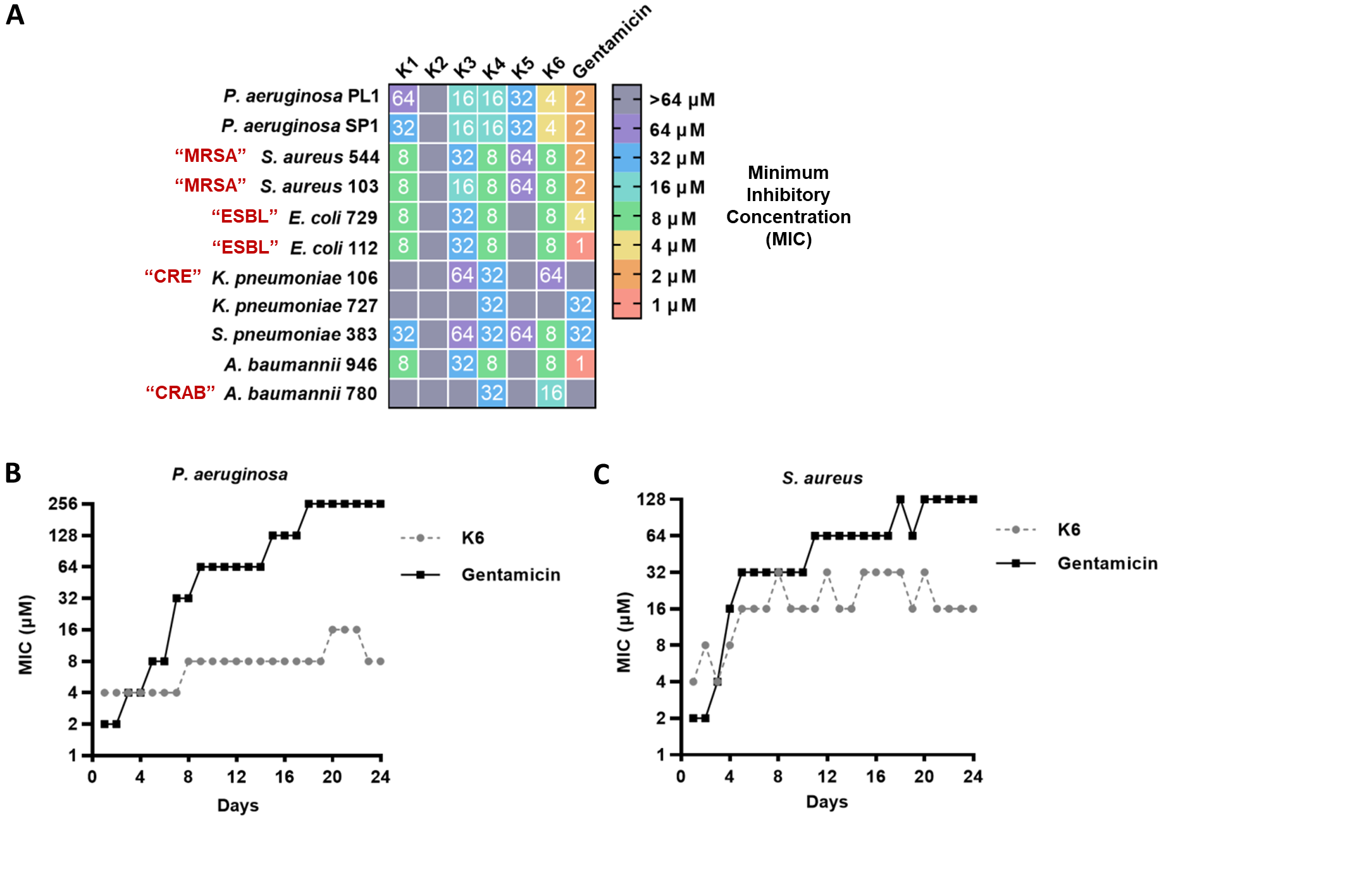

抗菌肽应用的难点之一是其在体内的稳定性,为了解决这一难题,作者首先理性设计了一系列具有自组装成超分子结构倾向的多肽,以超分子结构增加其稳定性和抗菌活性。随后通过体外研究发现,其中一些多肽具有广谱的抗菌活性,对一些临床上常见的耐药菌,如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌(ESBL-E)、耐碳青霉烯类肠杆菌(CRE)、耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌(CRAb)等,均具有良好的抗菌活性(图1A)。进一步研究表明,铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌对多肽K6不易产生耐药性,在24代的传代后仍保持较低的最小抑菌浓度(8-32 µM),而对传统抗生素庆大霉素已产生耐药性(最小抑菌浓度升为128-256 µM)(图1B-1C)。

图1. (A)多肽K6对六种临床常见病原菌的最小抑菌浓度(MIC);(B-C)多肽K6与庆大霉素对传代的铜绿假单胞菌(B)和金黄色葡萄球菌(C)的最小抑菌浓度。

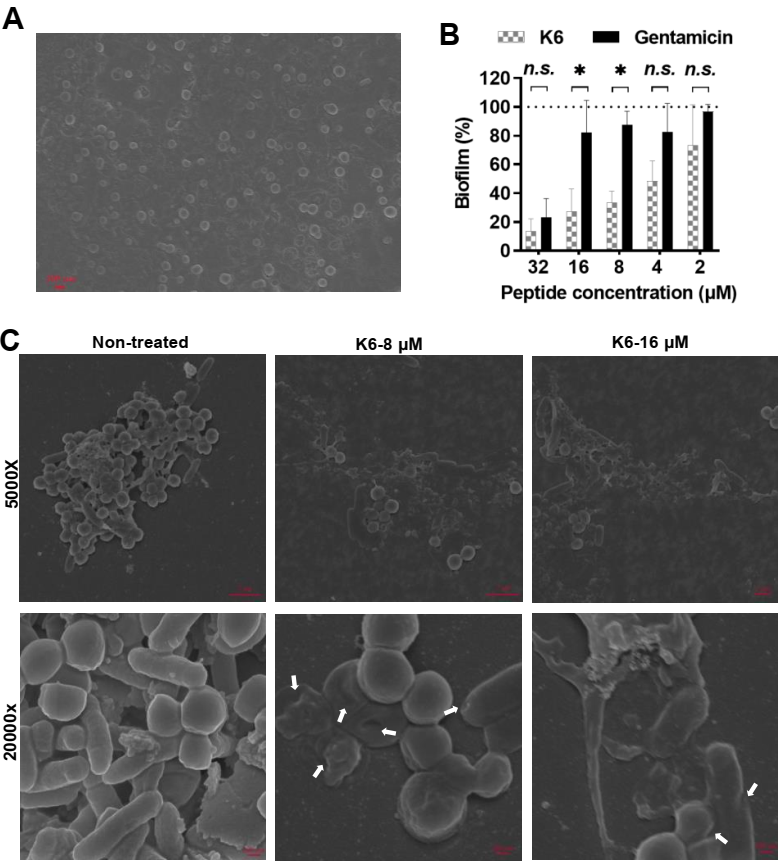

作者进一步通过体外实验验证了多肽K6的杀菌速度、自组装性(图2A)、生物合成兼容性、对生物被膜的清除作用(图2B)、对细菌细胞壁的破坏作用(图2C)、以及对哺乳动物细胞的安全性。

图2. (A)多肽K6自组装结构的电镜成像;(B)多肽K6对铜绿假单胞菌-金黄色葡萄球菌混合生物被膜的清除试验;(C)生物被膜清除试验中铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌的电镜成像。

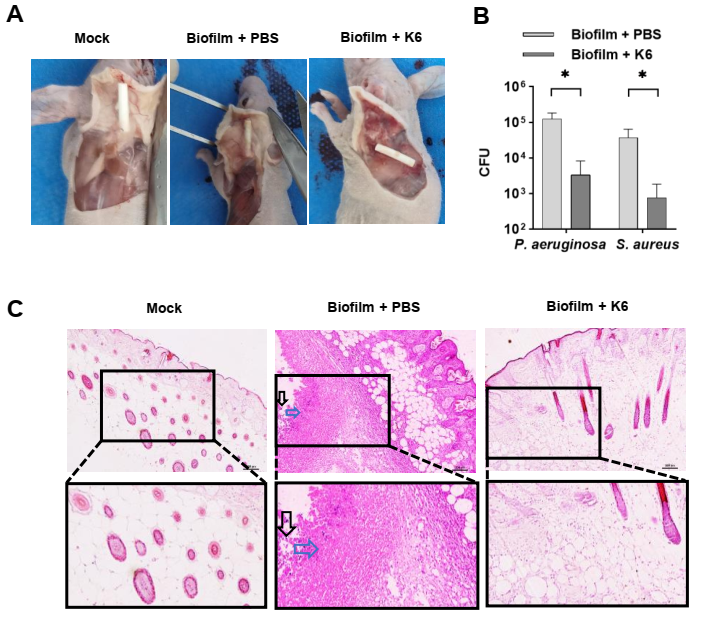

随后作者通过小鼠模型验证了多肽K6在治疗铜绿假单胞菌-金黄色葡萄球菌混合感染中的有效性和安全性(图3A-C)。综上,本研究为耐药菌感染的治疗提供了潜在的新型抗菌药物。

图3. 多肽K6对植入体上的铜绿假单胞菌-金黄色葡萄球菌混合生物被膜的清除作用。

我院为该研究论文的第一完成单位。我院丑淑丽博士后为该论文的第一作者,硕士研究生郭华婷、张世卿为该研究的主要完成人,牟相宇副教授、赵文婧教授与哈佛大学医学院Mekalanos教授为该论文的共同通讯作者。中山大学附属第一医院陈培松副主任技师与陈怡丽副主任技师为本研究提供了宝贵的指导和研究材料。其他合作单位有Brigham and Women's Hospital、哈佛大学医学院、霍华德·休斯医学研究所与浙江大学。本研究受到深圳市高层次人才创新创业计划项目等经费的支持。